La Pinacoteca Nazionale di Bologna nasce nel 1808 come quadreria dell’Accademia di Belle Arti, l’istituto d’istruzione sorto dalle ceneri della settecentesca Accademia Clementina. L’antico nucleo, proveniente dall’Istituto delle Scienze, fu in seguito arricchito dalla straordinaria raccolta di quasi mille dipinti frutto delle soppressioni di chiese e conventi compiute dopo l’ingresso delle truppe napoleoniche a Bologna, tra il 1797 e il 1810, e nuovamente a seguito delle soppressioni del 1866 attuate dal nuovo stato italiano.

Nella sede distaccata di Palazzo Pepoli Campogrande è possibile ammirare le sale splendidamente affrescate dai principali protagonisti della grande decorazione bolognese tra la seconda metà del Seicento e gli inizi del secolo successivo: il Salone d’onore con la trionfale Apoteosi di Ercole di Canuti, la Sala di Felsina con le pitture composte e aggraziate dei fratelli Rolli, le sale delle Stagioni e dell’Olimpo, dove l’irriverente Giuseppe Maria Crespi contamina la decorazione celebrativa con i modi della pittura di genere, l’elegante classicismo della Sala di Alessandro di Donato Creti. Gli ambienti del piano nobile di Palazzo Pepoli Campogrande ospitano alle pareti alcuni dipinti della quadreria Zambeccari, la ricca collezione destinata alla pubblica fruizione a fine Settecento dal marchese Giacomo Zambeccari ed entrata a far parte delle raccolte della Pinacoteca nel 1884.

Avvisi ai visitatori

- Giovedì 27 novembre 2025 la Pinacoteca sarà chiusa al pubblico dalle ore 12:30 alle ore 14:30 per Assemblea sindacale. I visitatori presenti all'interno del museo durante la mattina dovranno recarsi fuori entro le 12:15 e potranno rientrare alla riapertura del museo alle 14:30. Ci scusiamo per i possibili disagi.

- Dall’1 luglio 2024 Palazzo Pepoli Campogrande è chiuso al pubblico per lavori di ristrutturazione e adeguamento tipologico funzionale. La riapertura è prevista per la primavera 2026.

Notices to visitors

- On Thursday, November 27, 2025 from 12:30 PM to 2:30 PM, the Pinacoteca will be closed to the public for a union meeting. All visitors are requested to leave the museum by 12:15 PM and may return when we reopen at 2:30 PM. We apologize for the inconvenience.

- As of 1 July 2024 Palazzo Pepoli Campogrande is closed to the public for renovation and function-related upgrading. It is scheduled to reopen in spring of 2026.

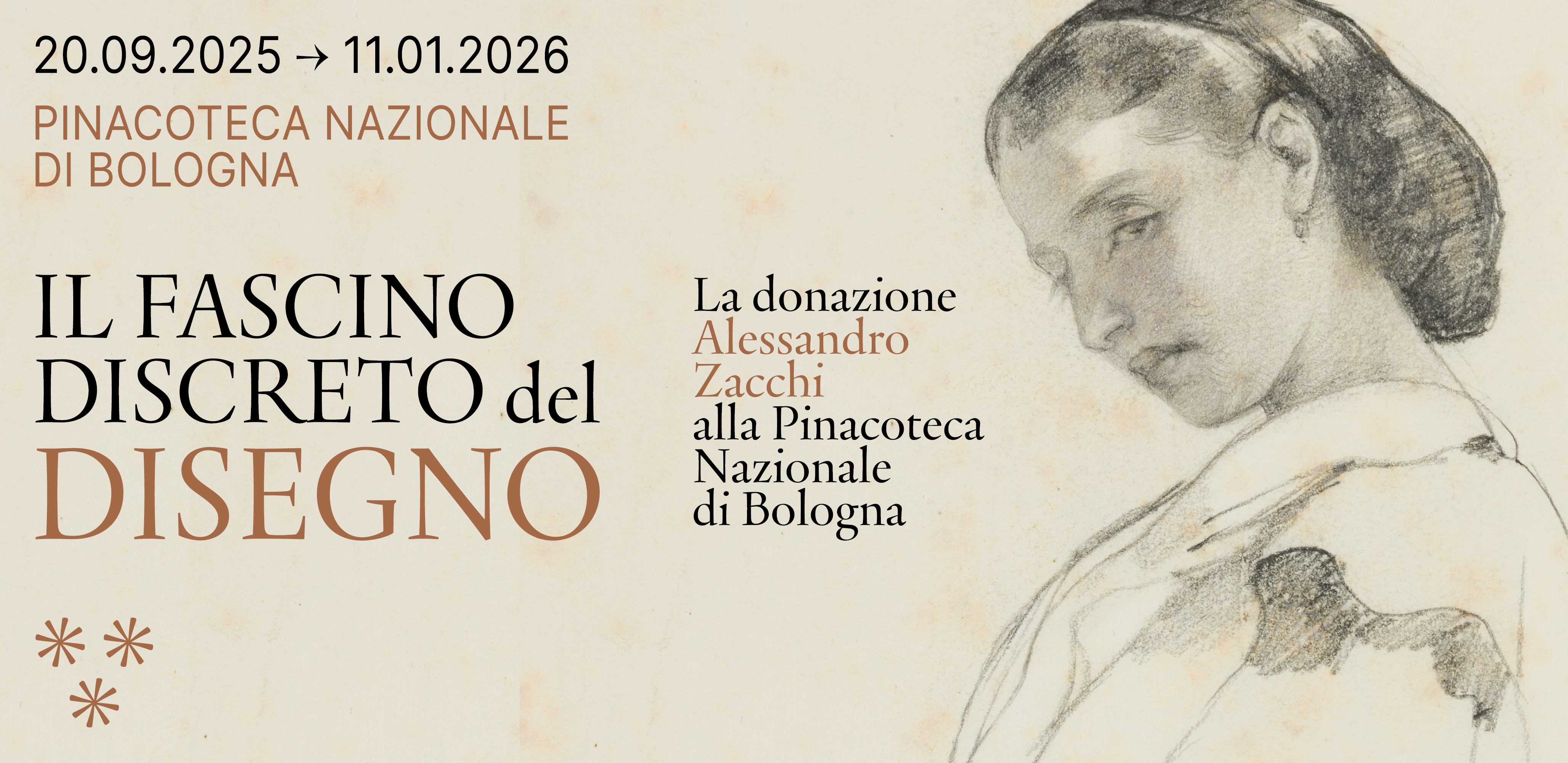

In evidenza:

Secondo la ricostruzione fatta da Roberto Longhi, la tavoletta proviene da un polittico la cui parte centrale raffigurante la Maestà, firmata e datata, è oggi conservata presso il Museo Nazionale di Palazzo Reale a Pisa. Probabilmente eseguito in ambito milanese, come dimostra il nome della committente presente nella tavola di Pisa, Isotta Terzago, il polittico mostra il legame con Giovanni da Milano e con l’elaborazione in chiave gotica e naturalistica avviata dai pittori lombardi sull’arte giottesca.

Le tre tavolette, che il Cuppini riteneva parte di un unico complesso con la Crocefissione e la Discesa al Limbo della Pinacoteca di Faenza e con il perduto Cristo che sale sulla croce, sono state giudicate opera di un solo artista, il "Maestro di Faenza", che rinnova alla fine del Duecento gli stilemi bizantini con portati della pittura giuntesca e veneta.

Il riferimento della Natività al più giovane "Maestro di Forlì", attivo all'inizio del Trecento, è stata discussa dalla Tambini e definitivamente superata di recente.

Le ultime discussioni critiche sul complesso ripropongono il collegamento con la cultura emiliano-romagnola di fine secolo, legata ad influssi orientali che si ritengono mediati da Venezia.

Come per molta cultura di questa zona, significativi sono i legami con il neoellenismo giuntesco reinterpretato negli ultimi decenni del secolo proprio in terra emiliano-romagnola in rapporto con opere come le pitture del Battistero di Parma - che altri leggono in più diretto contatto con possibili presenze balcaniche.

Va ricordato che nella stessa Venezia - in mosaici marciani come in frammenti ad affresco di epoca due-trecentesca - vengono riconosciuti contatti con modi pittorici importati dall'altra sponda adriatica, con particolare riguardo ai maggiori cicli di Serbia e Macedonia.

La tavoletta, forse parte di un polittico, come dimostrerebbero i caratteri dell’intaglio dorato a fogliette di tipologia veneta che incornicia la parte superiore, mostra evidenti influenze della cultura veneta trecentesca unite a richiami del tardogotico bolognese. Nell’opera il santo protettore dei viaggiatori è raffigurato secondo la sua consueta iconografia di “portatore di Cristo” ma, a differenza delle più frequenti rappresentazioni in cui indossa la tunica di traghettatore, è qui abbigliato con una veste elegante, corta e aderente.

È probabile che questi due frammenti (San Bartolomeo e Sant'Antonio Abate) facessero parte, insieme ad una tavola con l'Incoronazione della Vergine ora al museo di Tours e a due pannelli con Santa Caterina e San Sigismondo di collezione privata, del grande polittico eseguito da Lorenzo Veneziano nel 1368 per la chiesa bolognese di San Giacomo (trasferito poi nella chiesa della Madonna della Consolazione e disperso nel 1636).

Tale ipotesi trova conferma nella lievitante tenerezza ormai gotica delle due figure lontane dagli esempi più bizantineggianti delle prime opere.

Questa croce e l'altra, ugualmente firmata, della Pinacoteca di Fabriano, costituiscono le uniche opere sicure che ci sono pervenute di questo artista, operante nell'ambito della tradizione giuntesca, come documentano anche i rapporti ravvisabili con l'arte del "Maestro di San Francesco".

È probabile che questi due frammenti (San Bartolomeo e Sant'Antonio Abate) facessero parte, insieme ad una tavola con l'Incoronazione della Vergine ora al museo di Tours e a due pannelli con Santa Caterina e San Sigismondo di collezione privata, del grande polittico eseguito da Lorenzo Veneziano nel 1368 per la chiesa bolognese di San Giacomo (trasferito poi nella chiesa della Madonna della Consolazione e disperso nel 1636).

Tale ipotesi trova conferma nella lievitante tenerezza ormai gotica delle due figure lontane dagli esempi più bizantineggianti delle prime opere.

Pagina 1 di 2